梳理:夏幼南團隊近年來研究成果

人物簡介

1965年出生,畢業于江蘇省靖江高級中學,1982年考入中國科學技術大學近代化學系,1986年獲得郭沫若獎學金,1987年獲學士學位,1987-1990年在中科院福建物質結構研究所攻讀博士學位。1991年赴美留學,1993年獲賓夕法尼亞大學無機化學碩士學位,1996年獲哈佛大學,化學與化學生物系博士學位,師從George M. Whitesides教授。夏教授已在Science、Nature、JACS、Angewandte Chemie International Edition等國際頂尖雜志發表680多篇學術論文,總引用次數超過80000次,H因子為169。夏教授已獲多個享有國際盛名的學術獎勵,包括美國化學學會(ACS)全國材料化學獎;NIH院長先鋒獎;美國化學會貝克蘭獎(美國材料化學界最高榮譽,根據美國化學會資料,夏教授是六十年來第1位獲貝克蘭獎的華人化學家);帕克基金會科學工程研究獎;斯隆研究獎以及美國化學會拉梅爾獎。此外,夏教授自2002年以來一直擔任國際著名學術期刊Nano Letters的副主編,并兼任Accounts of Chemical Research, Advanced Functional Materials, Advanced Healthcare Materials, Angewandte Chemie International Edition和?Nano Today等多個國際著名期刊的顧問委員會成員。

論文成果:

Adv. Funct. Mater.:具有靜電紡絲纖維的相變材料促進神經突生長

佐治亞理工學院夏幼南(通訊作者)團隊對上述系統進行了研究,該系統基于使用同軸電噴霧制造的微粒,外部溶液含有相變材料(PCM)并且內部溶液包含有效載荷。當溫度保持在PCM的熔點以下時,由于通過固體基質非常緩慢的擴散而沒有釋放。在升高溫度以略微超過熔點時,封裝的有效負載可以容易地從熔化的PCM中釋放。 利用相變的可逆性,可以通過開/關加熱循環以脈沖模式釋放有效負載。通過將用NGF和近紅外染料共色的微粒夾在兩層電紡纖維之間以形成三層構建體,評估了控釋系統在神經組織工程中的潛在用途。 在用近紅外激光進行光熱加熱后,NGF釋放,具有良好的生物活性以促進神經突生長。通過選擇PCM,生物效應器和腳手架材料的不同組合,該控制釋放系統可以應用于各種生物醫學應用。相關內容以題為“Integration of Phase-Change Materials with Electrospun Fibers for Promoting Neurite Outgrowth under Controlled Release”發表在了Advanced Functional Materials上。

文獻鏈接:Integration of Phase-Change Materials with Electrospun Fibers for Promoting Neurite Outgrowth under Controlled Release(Adv. Funct. Mater.,2018,DOI:

Adv. Mater.: “一夫當關,萬夫莫開”近紅外控制的共晶天然脂肪酸相變引發藥物釋放

佐治亞理工學院夏幼南教授團隊(通訊作者)設計制備了一種新型納米載藥材料,該材料以兩種脂肪酸形成的共晶混合物能快速響應近紅外光照,實現藥物控釋。該材料具有較好的生物相容性和溫控重復性。同時在負載DOX和IR780時,體外實驗和細胞實驗都能很好地達到預期的效果—響應近紅外光照快速釋放藥物,達到快速殺死腫瘤細胞的目的。該研究成果以題為“A Eutectic Mixture of Natural Fatty Acids Can Serve as the Gating Material for Near-Infrared-Triggered Drug Release”發布在國際著名期刊Adv. Mater.上。

文獻鏈接:A Eutectic Mixture of Natural Fatty Acids Can Serve as the?Gating Material for Near-Infrared-Triggered Drug Release (Adv. Mater., 2017, DOI: 10.1002/adma.201703702)

Angew. Chem. Ind. Ed:納米雜化材料用于可控自由基生成和缺氧癌細胞的氧化破壞

美國喬治亞理工學院夏幼南教授(通訊作者)報道了該課題組采用金納米籠實現氧自由基可控生成和低氧癌細胞氧化破壞的最新研究進展,該研究成果以題為“A Hybrid Nanomaterial for the Controlled Generation of Free Radicals and Oxidative Destruction of Hypoxic Cancer Cells”發表在Angew. Chem. Ind. Ed.上。該工作通過采用聚合引發劑產生氧自由基的新方法殺死癌細胞,首先聚合引發劑2,2’-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride (AIPH)和相變材料(PEM)混合,并封裝在金納米籠(AuNCs)腔體內,之后在近紅外激光引發后,相變材料在金納米籠的光熱效應下融化,從而釋放引發劑產生自由基,該自由基能夠氧化細胞化合物,或者氧氣反應產生細胞毒性的自由基,另外即使在低氧環境中也能夠產生細胞內脂質過氧化物,進而引發細胞凋亡。該方法可在低氧含量的癌細胞中實現高效、可控的生成氧自由基,能夠有效的殺死癌細胞,達到治療癌癥的目的。

文獻鏈接: A Hybrid Nanomaterial for the Controlled Generation of Free Radicals and Oxidative Destruction of Hypoxic Cancer Cells (Angew. Chem. Int. Ed., 2017, DOI:10.1002/anie.201702898/full)

JACS:一鍋法制備不同結構的Pd-Pt雙金屬納米晶體及其成因分析

2016年8月29日,JACS在線發表一篇題為“Quantitative Analysis of the Reduction Kinetics Responsible for the One-Pot Synthesis of Pd?Pt Bimetallic Nanocrystals with Different Structures”的文章,文章通訊作者為美國喬治亞理工學院夏幼南教授。

夏幼南團隊曾報道過一篇使用還原動力學方法定量分析Pd-Pt雙金屬納米晶體有兩個獨特結構成因的文章。合成中加入KBr,并通過配位體交換作用改變金屬離子前驅體的氧化還原電位進而控制反應動力學過程。未添加KBr的時候,PdCl42–與PtCl42–的初始還原速率之比大約是10.0,以致形成Pd@Pt正八面體核殼結構;當KBr的濃度為63 mM時,產物為Pd–Pt納米晶。

成因分析如下:隨著反應的進行,由于配體交換作用兩個前驅體還原速率之比由初始值下降到2.4,從而生成PdCl42–和PtCl42–。Br-在{100}面的生長存在選擇性限制效應,致使納米晶形成立方結構。相對于納米立方體,正八面體Pd@Pt核殼結構在氧氣還原反應(ORR)中表現出更高的催化活性和持久性。

經測試,正八面體核殼結構的位點活性(1.51 mA·cm-2)、質量活性(1.05 A mg–1 Pt)等性能是納米管的3—4倍高(納米管分別是0.39 mA cm–2與 0.34 A mg–1 Pt)。經過20000次循環加速耐久性試驗后,八面體核殼結構的質量活性為(0.68 A mg–1 Pt),這是傳統商用Pt/C催化劑的兩倍。

文獻鏈接:Quantitative Analysis of the Reduction Kinetics Responsible for the One-Pot Synthesis of Pd–Pt Bimetallic Nanocrystals with Different Structures(JACS,2016,DOI: 10.1021/jacs.6b07213)

Angew:籠狀納米金等離子體加熱誘導高分子薄膜出現微觀圖案化鐵電相變

日前來自美國佐治亞理工學院的夏幼南教授(通訊作者)研究團隊提出了一種等離子體納米結構去捕獲光子能量從而誘導PDVF薄膜發生鐵電相-順電相的相變過程的研究方法,該論文被評選為VIP文章(Very Important Paper)。在該方法過程中,研究人員將Au納米籠狀顆粒與PVDF混合,然和將混合物包裹進薄膜中。由于金納米籠狀體顆粒具有在近紅外區可調節的局域表面等離子體共振效應以及可觀的光子熱力學效應,研究人員采用金納米籠狀體顆粒作為等離子體納米結構,當其分散在PVDF薄膜中,金納米籠狀顆粒可以在激光的激發下誘導局域熱量的出現,從而可以進一步在幾秒的時間內引發鐵電相變過程。因此該等離子體輔助的高效相變轉換過程可以圖案化鐵電b相,這樣可以使近紅外響應熱電器件的合成制備過程得以簡化。

文獻鏈接:Micropatterning of the Ferroelectric Phase in a Poly(vinylidene difluoride) Film by Plasmonic Heating with Gold Nanocages ( Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 10.1002/anie.201605405?)

Advanced materials: 多孔鞘狀手術縫合材料高效負載和持久緩釋組織生長因子

修復結締組織是外科手術中的挑戰,因為傷口無法在三個星期內恢復。使用傳統的縫合材料只能解決初期的組織修復問題,無法調節后續的修復。將生長因子持續緩釋到受傷部位是一種很好的方法,而手術縫合線是理想的 “運載工具”,所以設計出一種能夠有效負載且能持續緩釋生長因子縫合線顯得至關重要。

近日,佐治亞理工學院的美籍華人夏幼南教授及其研究團隊對商業化手術縫合線進行了改性,使得這種縫合線能夠有效地負載結締組織生長所需要的生長因子,且能夠持續緩釋長達11天之久。

本文的亮點在于發展了一種簡單、通用的縫合線改性方法,即利用腫脹和冷凍干燥的工藝設計出一種能夠高效負載和持續緩釋生長因子的縫合線,在此過程中沒有明顯改變其機械性能。這種材料在修復損傷的結締組織和傷口方面有著很好的應用前景。

下載鏈接:Surgical Sutures with Porous Sheaths for the Sustained Release of Growth Factors

Nano Lett.:Pt-Ag納米籠的合成與表征以顯示氧還原反應活性與耐久性的提高

通過電置換法制備出Pt-Ag納米籠并對其進行表征;其次,Pt56Ag44/C納米籠和Pt/C商用催化劑的性能對比,發現納米籠催化活性與耐久性等性質優越;再次,通過密度泛函理論推測催化劑的活性大小與O-O鍵斷裂過程中過渡態的穩定性高低有關。

該團隊合成的Pt-Ag合金納米籠組成為Pt19Ag81,外緣尺寸18 nm以及為厚度3 nm,可由Ag納米立方體與Pt(II)通過電置換反應一步制備。在加速耐久性循環測試后其電勢在0.6—1.0 V之間變化,納米籠的組成亦發生改變但其形貌未發生變化。比較后發現,經循環測試后納米籠的氧還原反應比活度為1.23 mA·cm-2,是商用最先進的Pt/C催化劑(耐久性測試前比活度為0.37 mA·cm-2)的3.3倍。在30000次電壓循環測試后,納米籠的質量活性只從0.64降到0.33 mg-1Pt,仍約是商用Pt/C催化劑(質量活性為0.19 mg-1Pt)的兩倍。由此說明了Pt-Ag納米籠優良的性質。

該文出自Nano Letters上的一篇題為“Synthesis and Characterization of Pt?Ag Alloy Nanocages with Enhanced Activity and Durability toward Oxygen Reduction”的文章,本文通訊作者為威斯康星大學麥迪遜分校Manos Mavrikakis教授和佐治亞理工學院夏幼南教授。

文獻鏈接:Synthesis and Characterization of Pt?Ag Alloy Nanocages with Enhanced Activity and Durability toward Oxygen Reduction(Nano Letters,2016,DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03395)

綜述成果:

Mater. Today綜述:貴金屬的十面體納米晶體:合成、表征和應用

近日,Mater. Today在線刊登了佐治亞理工學院夏幼南教授(通訊作者)發表的題為“Decahedral nanocrystals of noble metals: Synthesis, characterization, and applications”的綜述文章,集中闡述了基于貴金屬的十面體納米晶體的合成、表征和應用相關的研究進展。首先簡要介紹了十面體納米晶體的獨特特征和性質,并對十面體納米晶體的形成機制進行熱力學和動力學分析。然后分析了合成單金屬(Ag、Au、Pd、Cu、Rh和Pt)、合金十面體納米晶體以及具有核-殼、核-框架或一維結構衍生物的合成路線。最后,重點介紹了十面體納米晶及其衍生物在光子、催化和傳感應用中的應用,并總結了關于貴金屬十面體納米晶體的未來發展方向。

文獻鏈接:Decahedral nanocrystals of noble metals: Synthesis, characterization, and applications?(Mater. Today 2018, DOI: 10.1016/j.mattod.2018.04.003)?

綜述:靜電紡絲制備納米纖維的原理、方法和應用

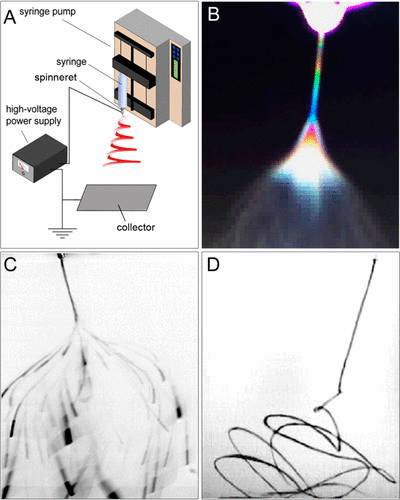

靜電紡絲是一種利用表面經典排斥作用,以粘性流體為原料,簡便、通用、連續地制備納米纖維的方法。靜電紡絲制備的納米纖維,其直徑可以達數十納米,納米纖維的材料范圍廣泛,包括高分子、陶瓷、小分子以及其復合物。除了可以制備表面光滑的納米纖維,靜電紡絲發還可以制備具有二級結構的納米纖維,包括孔、空腔、核-殼結構等。納米纖維的表面和內部可進一步地加入分子或納米顆粒修飾,這一過程可在靜電紡絲過程中同時進行、也可在納米纖維形成之后進行。另外,對納米纖維進行排列、堆垛、折疊,可組裝形成有序結構或分級結構。這些特性使得靜電紡絲被廣泛應用于空氣過濾、水處理、異相催化、環境保護、智能織物、表面涂層、能量的收集轉化和存儲、封裝生物活性材料、藥物緩釋、組織工程、再生醫學等。

美國佐治亞理工學院的夏幼南教授團隊在國際著名期刊Accounts of Chemical Research發表題為”Electrospun Nanofibers: New Concepts, Materials, and Applications”的綜述文章。該篇綜述闡述了靜電紡絲制備納米纖維的原理和方法 ,同時還介紹了靜電紡絲納米纖維的應用領域并對未來的研究方向進行了展望。

文獻鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.7b00218

Natl. Sci. Rev.綜述:貴金屬納米框架的理性設計與合成及其在催化和光電子學中的應用

來自佐治亞理工學院的夏幼南教授(通訊作者)等人撰寫的綜述文章介紹了近些年來貴金屬納米框架在設計、合成和使用方面的進展。相關內容以“Rational design and synthesis of noble-metal nanoframes for catalytic and photonic applications”為題發表在了2016年9月26日的National Science Review上。

文中首先總結討論了貴金屬納米框架的兩種合成策略:(1)先將一種金屬選擇性沉積在另一種金屬模板上,然后選擇性地刻蝕掉金屬模板;(2)通過置換反應或氧化刻蝕的方法將空心或實心結構的金屬納米晶去合金化來得到納米框架結構。然后文中著重介紹了貴金屬納米框架在催化和光電子學領域中的應用,最后討論并展望了貴金屬納米框架合成制備方面仍需解決的問題以及未來的發展趨勢。

文獻鏈接:Rational design and synthesis of noble-metal nanoframes for catalytic and photonic applications(Natl. Sci. Rev., 2016, DOI: 10.1093/nsr/nww062)

Angew綜述:膠體金屬納米晶!

種子介導生長(seed-mediated growth)是合成膠體金屬納米晶的重要手段。該方法設計巧妙,不僅可以優化增強現有的科學應用,還能進一步為開拓全新的發展方向提供堅實的技術基礎。近期,美國佐治亞理工學院的夏幼南教授團隊在國際著名期刊Angew. Chem. Int. Ed.發表題為”Seed-Mediated Growth of Colloidal Metal Nanocrystals”的綜述文章。該篇綜述闡述了如何利用具有明確可控內向結構的種子來發展金屬納米晶的多樣性,同時還介紹了種子介導生長法的優勢并對未來的研究方向進行了展望。

文獻鏈接: Seed-Mediated Growth of Colloidal Metal Nanocrystals (Angew. Chem. Int. Ed., 2016, DOI: 10.1002/anie.201604731)?(文獻全文已上傳至材料人納米學術交流群 228686798)

往期匯總回顧:

鈣鈦礦太陽能電池圖鑒——2018年度ESI高被引論文中的鈣鈦礦太陽能電池匯總

本文由材料人編輯部Alisa編輯,材料牛整理。

投稿以及內容合作可加編輯微信:cailiaorenVIP

歡迎大家到材料人宣傳科技成果并對文獻進行深入解讀,投稿郵箱tougao@cailiaoren.com。

文章評論(0)